一、伪距概念

伪距是GPS接收机对卫星信号的一个最基本的距离测量值,它并不是卫星与接收机之间的 真实几何距离,而是包含了各种误差的虚假距离因此得名。伪距的计算方式是光速与接收机和卫星之间时间差的乘积,因此一个精准的时间系统对于伪距测量来说是非常重要的。

1.1 时间系统

首先了解一下常用的时间系统:

| 类型 | 特点 |

|---|---|

| 世界时(UT) |

|

| 国际原子时(TAI) |

|

| 协调世界时(UTC) |

|

| GPS时间(GPST) |

|

为了更好的理解 GPS 时间与其他时间系统的关系,这里引用一段话来做解释:

GPS时间的原点是这样规定的: GPS时间的零时刻与协调时(UTC)的1980年1月6日零时刻一致,此刻起 GPS 时间开始周而复始的计算,同时也正好在这一刻,GPS 时间和协调时(UTC)均落后国际原子钟(TAI)19秒。

1. “GPS时间的零时刻与协调时的1980年1月6日零时刻一致”

- GPS时间(GPST) 是一个由GPS系统内部产生和维持的连续原子时尺度,它不使用闰秒。

- 它的起点(历元)被定义为 UTC时间 1980年1月6日 00:00:00。

- 这意味着,在1980年1月6日 00:00:00 UTC 这一瞬间,GPS时间的计数器被设置为 0周,0秒。

2. “此刻起GPS时间开始周而复始的计算”

- 从那个起点开始,GPS时间就像一辆永不停歇、匀速前进的列车,只使用原子秒的长度来累积时间。

- 它采用“周数”和“周内秒”的计数方式(一周 = 604,800秒),从起点开始累加没有间断。这是“周而复始”的含义。

3. “同时也正好在这一刻,GPS时间和协调时均落后国际原子钟19秒”

- 这是最核心的一点,它揭示了TAI、UTC和GPST在起点时刻的关系。

- 国际原子时(TAI)从1958年起点开始,一秒都未曾停顿地走到了1980年。

- 世界时(UT)从1958年1月到1972年1月之间已经比国际原子时(TAI)慢了约10秒

- 协调世界时(UTC)在1972年1月确立机制时考虑了这个偏差,规定初始时刻的 TAI 与 UTC 的差值为 10秒(即 TAI - UTC = 10 s)

- 1972-1980年间 UTC 增加了9秒闰秒,因此,在1980年1月6日这个GPS时间的起点上,存在固定的差值19秒

1.2 计算原理

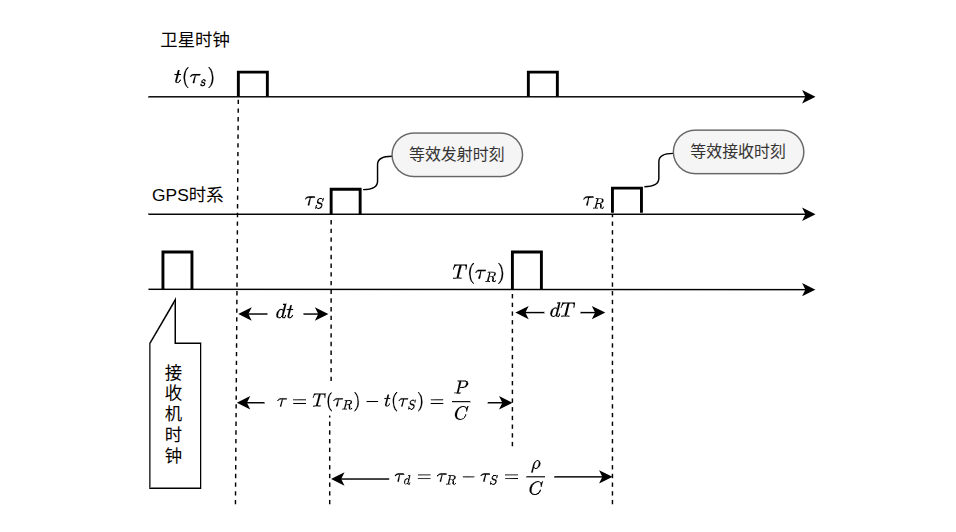

如下图所示,涉及三种时间系统:各颗GPS卫星时间、各台接收机时钟以及统一前两者时间标准的GPS时系。

图中:

- $t(\tau_{S})$——GPS卫星发射时刻

- $T(\tau_{R})$——GPS卫星信号到达接收机的时刻

- $\tau_{S}$——对应的在GPS时系下的信号发射时刻

- $\tau_{R}$——对应的在GPS时系下的信号接收时刻

- $\tau_{d}$——卫星信号的真实传播时间

- $P$——伪距

- $\rho$——卫星和接收机之间的真实距离

- $C$——光速

- $\tau$——从GPS卫星到接收机的传播时间

这样则可得:

$$\tau = T(\tau_{R}) - t(\tau_{S})$$

进一步转换:

$$\tau = T(\tau_{R}) - t(\tau_{S}) + (\tau_{R} - \tau_{S}) - (\tau_{R} - \tau_{S}) = \\ (\tau_{R} - \tau_{S}) + [\tau_{S} - t(\tau_{S})] - [\tau_{R} - T(\tau_{R})] = \\ (\tau_{R} - \tau_{S}) + (dt - dT)$$

式中:

$dt$——卫星时钟相对于GPS时系的时间偏差,可根据卫星导航电文中给出的参数求得,故可以视为已知量。

$dT$——接收机时钟相对于GPS时系的时间偏差。

这样可得伪距计算公式如下:

$$P = C \cdot \tau = C \cdot (\tau_{R} - \tau_{S}) + C \cdot (dt- dT)$$

又卫星与接收机之间的真实距离可表示为:

$$\rho = C \cdot (\tau_{R} - \tau_{S}) = C\tau_{d}$$

则伪距可表示为:

$$P = C \cdot \tau =\rho + C \cdot (dt- dT) + d_{ion} + d_{trop} + \varepsilon_{\rho}$$

式中:$C(dt-dT)$——时钟偏差引起的距离偏差

$d_{ion}$——电离层效应引起的距离偏差,可通过模型估计,认为已知

$d_{trop}$——对流层引起的距离偏差,可通过模型估计,认为已知

$\varepsilon_{\rho}$——代表所有未直接体现在式中的误差总和,此处可以暂且忽略

伪距方程中 $\rho$ 是卫星位置和用户接收机位置的函数,所以第 $i$ 颗卫星测得的伪距可以写作:

$$P^{i} = \sqrt{ [X^{i}(t) - X_{u}(t)]^{2}+[Y^{i}(t) - Y_{u}(t)]^{2}+[Z^{i}(t) - Z_{u}(t)]^{2}}+C(dt^{i}-dT)+d_{ion}^{i}+d_{trop}^{i} + \varepsilon_{\rho}^{i} $$

其中 $X^{i}(t),Y^{i}(t),Z^{i}(t)$ 表示第 i 颗卫星在 t 时刻的三维坐标,这可从星历数据中计算,即为已知数;$X^{u}(t),Y^{u}(t),Z^{u}(t)$ 表示的是用户接收机在 t 时刻的三维坐标,这是待求解的未知数;加上接收机钟差 $dT$ ,一共有四个未知数,因此至少需要4颗卫星才可计算伪距。计算方法和涉及的知识详见牛顿迭代法和最小二乘法